2025-05-12 05:45コンクラーベ

かつてエクソシストになりたかった玉依です

D-Graymanよろしく、私もイノセンスに選ばれて悪魔と死闘を繰り広げる人生を送りたかった…

いや、どちらかというと玉ちゃんはノアの一族…

さて、教皇フランシスコの死去に伴い、コンクラーベでレオ14世が選ばれましたね。

彼が「レオ」の名前を名乗ったということは、労働者に寄り添う姿勢を見せたレオ13世の路線を継承する者だ、ということでしょうか。

対中外交で活躍したフランシスコの路線は継承するでしょうが、グローバリズムとソーシャリズムは対立するので100年後のカトリック史が楽しみです

さて。

テレビで「コンクラーベ」と報道されて耳馴染みあるでしょう。

コンクラーベは次期ローマ教皇を決めるための選挙のことです。

コンクラーベの歴史は意外に浅く、1200年代。

かつての教皇選挙は、ローマ皇帝やビザンツ皇帝の最終承認を経て教皇が任命されていたり、900年代には貴族が介入したりするものでした。

これを教皇1059年の教皇ニコラウス2世が選挙権を枢機卿のみに限定し、皇帝の介入は教皇の合意がある場合に限るとしました。

その後、教皇グレゴリウス7世が皇帝を選挙から排除することに成功するんですが…

時は1268年。教皇クレメンス7世が亡くなった後、次の教皇を選ぶのに3年もかかるという前代未聞の事態が発生しました!

教皇の最高顧問である枢機卿たちが意見をまとめられず、次の教皇が空席のまま、政治も宗教も混迷してしまったのです。

当時はカトリック教会が政治にも関係していたので、緊急事態中の緊急事態でした。

MC:それは大変だ!大統領が3年間も不在、みたいなことでしょ?

:ちなみに枢機卿を分かりやすく例えると、教皇専属のコンサルみたいなものです。

当然、このような事態に怒った市民たちは、枢機卿たちを閉じ込めて外界との接触を物理的に断ち、強制的に新教皇の選出を迫りました。

この逸話から「con clave=鍵の下に」という言葉が生まれます。

:ヴァチカンってローマ市のど真ん中にあるものね…

移行、教皇選出は「鍵の下に集まる」方式に則って行われるようになります。

現在ではヴァチカンのシスティーナ礼拝堂が舞台となり、80歳未満の枢機卿たちが世界中から集められて、外界との連絡を断たれた状態で選挙に臨みます。

意外と、コンクラーベは死ぬ気の選挙なのです。

選挙は原則、1日2回行われ、誰かが3分の2以上の票を獲得すれば、新教皇となります。

それを知らせるのが「白い煙」。決まらない場合は「黒い煙」で知らされます。

外界と断つコンクラーベはかなり命懸け。

まず、携帯電話やインターネットは禁止です。もし、破った場合は問答無用の破門となります。

現代においては身の安全などは憲法で保障されています。

しかし宗教と政治が密接だったかつてのヨーロッパ社会では、破門は人権の喪失を意味していました。

つまり、暴行されようが、殺されようが、罪に問われないのです。

これは教皇でも皇帝でも同様で、とある皇帝が破門された際に裸足で許しを懇願したのはこのような事情によります。

さらに、コンクラーベでは3日以内に選出されなければ食事が1日1食になり、8日以降はパンと水のみに。

1300年代に緩和され、スープ、魚、肉、卵のメインディッシュ、チーズやフルーツを含むデザートからなる3品の食事が許されるようになりました。

それでも、命懸けの選挙です。

当然、80歳未満の枢機卿たちがコンクラーベに挑むわけですから、健康問題が常に付きまといます。

時期によって真夏に行われた例もあり、あまりの過酷さに間食やワインの差し入れが許可されたことも。

そんなコンクラーベはただの宗教儀式ではありません。

コンクラーベの歴史自体は比較的新しいものですが、2000年以上続くカトリックの重みと信仰、そして想いが交錯する儀式。

かつて私たちが天皇の即位式に息を呑んだように、世界中が固唾をのんで見守る儀式なのです。

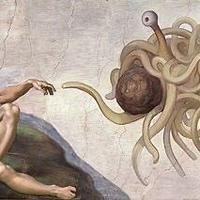

ニーチェは「神は死んだ」と言いますが、「神はそこにある」とはまさにこのこと。

キリスト教、イスラーム教、ユダヤ教は一神教なので、「神がたくさんいる状態」がよく分かりません。

逆に、私たちは「神は一柱しかいない」のがわからない。

かつてバックパックでヴァチカンを訪れた際にたまたま教皇のミサを拝見しました。

ヴァチカンに来ていると言うことは熱心なカトリック教徒なのでしょうが、彼らにとって「神はそこにある」んだなと感じました。

涙する者もいれば、ほっとしたような人もいる。

教皇は厳密には「神」ではないのでしょうが、日本人の視点では「神」なのだろうと思います。

よーーし!久しぶりに映画『教皇選挙』でも観るか〜

コンクラーベをよく描いた作品なので、ぜひ観てみてください〜

![コンクラーベ(2025-05-12 05:45) | 玉依[Arrest]に2025-05-12 05:45掲載の日記【SMスナイパー】全国のSMクラブ・風俗・M性感・バー専門サイト](/img/logo.png)

![[お題]from:だだだだんさん](https://smsniper.net/data/shop/651/cast/71849/syame/88188/s_1747214642_img.jpg)

2025-05-14 18:22掲載

2025-05-14 18:22掲載